Культурный код в учебном дискурсе: корпусный и параметрический подходы

Aннотация

В представленном исследовании осуществлен корпусный и параметрический анализ 785 наименований референтов культурного кода России в текстах 30 учебников по русскому языку, литературе и истории для учащихся 5 – 9 классов РФ. Общий объем корпуса исследования превышает 1.5 млн. словоупотреблений. В качестве источников наименований референтов культурного кода России использовались валидированные данные лингвистических, культурологических и социологических исследований. Список классифицирован по 13 тематическим группам: История, Государство и социальное устройство, Литература, География, Религия Традиционный быт, Природа, Наука, Русский язык, Искусство, Пословицы и поговорки, Календарь и праздники, Единицы измерения. Анализ выявил системность и тематическую гомогенность зафиксированного в текстах учебников культурного кода: в каждой из предметных коллекций учебников наиболее репрезентативными являются тематические группы «История», «Искусство», «Литература» и «География (пространство)». Общая доля наименований объектов российской культуры в учебных текстах варьируется в диапазоне от 1.8 % до 5.04% текста (в словоупотреблениях): минимальное количество вхождений зафиксирована в учебниках по русскому языку, максимальные значения – в учебниках литературы. Частотность наименований референтов культурного кода в учебниках растет от 5 к 9 классу за счет преимущественного увеличения в группах «История», «Литература», «Государственное устройство». Выявленные эмпирические данные и диапазоны плотности НРКК могут использоваться для совершенствования алгоритмов автоматизированной оценки языка учебного текста и моделирования языковой картины мира в текстах различных жанров.

Ключевые слова: Культурный код, Учебный дискурс, Корпусный и параметрический подходы, Системность, Гомогенность, Частотность

Введение

Культурный код как результат «преобразования языковой компетенции в культурную» отражает специфику интерпретации народом отдельных референтов, т.е. объектов, событий, и дат (Телия, 1996: 227). Значимость культурного кода состоит в его способности обеспечивать этнос закодированной в нем информацией о внутренних и внешних для данной культуры объектах (D’Andrade 1984, 88-89). «Высшая ступень семиотического освоения реальности» этносом реализуется при превращении знака в символ, приобретающем «прямое, эмблематическое и аллегорическое осмысление информации» (Карасик, 2013: 15). Например, Пушкин как символ русской поэзии, Хатынь – символ вечной памяти и скорби.

Ученые подчеркивают многоэтапность формирования системы культурных кодов «как совокупности знаков и их комбинаций внутри историко-культурного периода ˂…> в процессе освоения человеком мира» (Гудков, Ковшова, 2007: 9). Исторический характер культурного кода также проявляется в его способности изменяться под влиянием внешних факторов. Типичным примером такого рода изменений может служить отношение носителей языка и культуры к ряду референтов (см. Тишин, 2019 об орде). В переломные для этноса периоды особую значимость приобретает «интерпретативная устойчивость [культурного кода – вставка авторов] в пространственно-временном континууме» (Симбирцева, 2016: 161), используемая носителями культуры при оценке вновь появившихся объектов и событий в качестве своеобразной «системы координат». Именно поэтому актуальность изучения культурного кода и его средств выражения особенно возрастает в свете продолжающихся изменений в России, сопровождающихся трансформацией ценностей российского общества и мира в целом (Трубина, Миркушина, 2022, Цацановска, Благоевич, 2021). Ученые пишут о необходимости «выработки Российским государством и обществом новых защитных механизмов в виде системы ценностных ориентиров, отвечающих вызовам времени в реалиях геополитического противостояния» (Стеценко, 2024: 208), когда Россия стремится не только сохранять, но и развивать многовековое культурное наследие, а переосмысление прошлого и настоящего расценивается как необходимое условие выхода из кризиса. Однако феномен культурного кода России, активно изучавшийся российскими и зарубежными исследователями, до сих пор сохраняет ряд исследовательских ниш. В частности, малоизученной остается проблема трансляции культурного кода в учебной литературе. Немногочисленные исследования в данной области, опубликованные в рамках современной научной парадигмы, используют в качестве материала либо тексты для изучающих русский как иностранный (далее РКИ), либо тексты обязательной и внеклассной литературы для школьников, т.е. художественных произведений (см. Велилаева, 2021; Худолей, 2014). Культурный код учебников для русскоязычных школьников РФ, насколько нам известно, изучался весьма спорадически, при этом авторы немногочисленных статей в данной области указывают на особую роль учебника в трансляции культурных ценностей (см. Аристова, 2022). Сложность и актуальность изучения культурного кода современной России определяется также многообразием способов его реализации и неоднозначностью исторических традиций внутри самого учебного дискурса (см. Hyatt, Simons, 1999). Таким образом, целью представленного исследования является выявление специфики спектра и плотности наименований объектов культурного кода в современном учебном дискурсе РФ.

Исследовательскими вопросами являются следующие:

- Каков диапазон плотности номинаций референтов культурного кода в современном учебном дискурсе?

- Присутствуют ли различия в степени «культуроносности» учебников социально-гуманитарного блока: История, Русский язык, Литература?

Обзор литературы

Культурный код как объект науки

Понятие «культурный код», на котором в последнее время сфокусировано внимание ряда ученых, является по своей сути весьма многогранным феноменом. В философии коды культуры трактуются как объекты, способные управлять «её языком, её схемами восприятия, её обменами, её формами выражения и воспроизведения, её ценностями, иерархией её практик» (Фуко, 1977: 37). В социологии культурный код (далее КК) определяется как упорядоченная система маркеров, демонстрирующих принадлежность языковой личности или социума к определенной культуре (Николайчук и др., 2023: 50), своеобразный «генотип», определяющий многообразие культуры и способный «создавать преграды для взаимодействия между различными цивилизациями» (Старостин, 2017: 1). Способность КК элиминировать коммуникацию, в том числе частично, в контексте современного положения общества имеет высокую степень значимости. Наиболее часто к понятию КК обращаются культурологи, рассматривающие «культурные коды как вторичные знаковые системы, использующие разные средства для кодирования содержания, сводимого к картине мира» (Толстая, 2007: 24). Объективируясь в различных областях действительности, КК доступен для восприятия органами чувств: в пейзажах, явлениях природы, фауне, флоре, артефактах (хозяйственной утвари, орудиях труда, оружии, предметах одежды, жилищах, картинах, кинофильмах, объектах архитектуры, художественных произведениях и т. д.), в действиях, ассоциациях, стереотипах, поведенческих нормах, речевых характеристиках, а также в языке (Любавин, 2002, Савицкий, Гашимов, 2005). Типичной сферой реализации КК являются сакральные тексты, метафоры, паремии и фразеологизмы, поскольку данные формы обладают высокой степенью символичности, отражая национальную специфику дискурса (Ковшова, 2016, Телия, 1999).

Современная лингвистическая парадигма трактует культурный код как «языковые маркеры национально-культурного сознания», включенные не только в денотативно-коннотативную структуру языкового знака, но в структуру языка и его единиц в виде пропозиций и фоновых знаний этнолингвокультурного сознания языковой личности» (Привалова, 2004: 94)[1]. Отдельно описан в современной лингвистической литературе образный характер культурного кода, в основе которого лежат культурные реалии (Савицкий, Гашимов, 2005). Эксперты указывают на способность КК выступать в качестве «таксономического субстрата ее [культуры – вставка авторов] текстов. Этот субстрат представляет собой совокупность окультуренных представлений о картине мира того или иного социума — о входящих в нее природных объектах, артефактах, явлениях, выделяемых в ней действиях и событиях, ментофактах и присущих этим сущностям их пространственно-временных или качественно-количественных измерениях» (Телия, 1999: 20).

Особо укажем на «эмпиричность» культурного кода, т.е. его способность использоваться в качестве основы прогнозирования и нормирования поведения индивидуума или социальных групп, а также формирования систем культурных кодов: от глобальных до индивидуальных (Николайчук и др., 2024).

Всеми научными школами признается наличие внутренних связей, объединяющих знаки КК, т.е. системность или когерентость (Rapaille, 2006: 10–11, 22). Ядро данной системы конвенционально, поскольку оно «прочитывается» носителями языка одинаково. Например, ядерными и поэтому однозначными для россиян являются Александр Невский, хохлома, Илья Муромец. При этом для кодирования одного и того же содержания может использоваться широкий спектр форм и средств. Например, могила неизвестного солдата, минута молчания, письмо-треугольник, Георгиевская лента, Вечный огонь, белые журавли как символы памяти о павших (см. Батыршин, 2025). Гетерогенность, свойственная культурному коду России как полиэтническому государству, объективирована в его системе региональными объектами (ср. башня Сююмбике для татарстанцев, см. Галимуллина, Галимуллин, 2022).

Единство взглядов ученых на КК как систему объективируется в множестве классификаций его единиц, в основу которых положены преимущественно формы и средства реализации КК. Например, Н.И. Толстой разделяет КК на три группы объектов: «вербальные (словесные – слова), реальные (предметные – предметы, вещи) и акциональные (действенные – действия)» (1995: 23). М.В. Пименова выделяет «природный, растительный, зооморфный, перцептивный, соматический, антропоморфный, предметный, пищевой, метеорологический, химический, цветовой, пространственный, временной, духовный, теоморфный (божественный), галантерейный, игровой, математический, медицинский, музыкальный, этнографический, экологический, экономический» культурные коды (2007: 80). Одной из наиболее признанных классификаций объектов культурного кода является классификация В.В. Красных, в составе которой ученый выделяет соматический, пространственный, временной, предметный, биоморфный, духовный КК (2002: 233). В Лингвострановедческом словаре «Россия» (2007) объекты культурного кода классифицированы по следующим категориям: география (Алтай, Волга, тундра, Сибирь, Москва и др.). История (Великая Отечественная Война, Петр I, Кирилл и Мефодий, Крещение Руси и др.), искусство (матрёшка, Шаляпин, Эрмитаж, Мариинка, Щелкунчик и др.), литература (Дядя Стёпа, Обломов, Пушкин А. С., Незнайка, Толстой Л.Н. и др.), фольклор (Баба Яга, Змей Горыныч, Дед Мороз, Кикимора, Снегурочка и др.), флора и фауна (медведь, щука, берёза, калина, хрен и др.), наука и образование (кириллица, Ломоносов, Менделеев, Даль, азбука, букварь и др.), общество и государство (барин, дворянин, СНГ, Совет и др.), быт (баня, изба, печь, валенки, водка, шуба и др.), праздники и традиции (Иван Купала, Новый год, масленица, крещение и др.). Таким образом, в современной науке КК трактуется как своеобразная матрица, обеспечивающая синтез знаний, координацию поиска и интеграцию различных теорий и фактов о мире. КК есть всеобъемлющий и изменяющийся, конкретный, транслируемый, очевидный, понятный, одобряемый, но при этом всегда осознаваемый носителями феномен, сохраняющий элемент(ы) скрытности и «парольности» для внешнего мира, т.е. его предназначенности исключительно для посвященных (Доброхотов, 2001: 532; Rapaille, 2006: 10–11, 22).

Трансляция КК из поколения в поколение осуществляется через художественные произведения, фольклорные и учебные тексты. При этом учебнику как нормативно-научному тексту принадлежит в данном процессе особая роль: целенаправленный характер формирования его содержания обеспечивает способность учебника избирательно влиять на аккультурацию языковой личности, передавая молодому поколению не только научную, но и социально-значимую информацию. «Роль той нити, которая связывает эпохи, реалии, личности, события национальной истории и культуры» (Максимчук, 2024: 842) выполняют аксиологически значимые наименования, маркеры единого культурного пространства. Именно поэтому интертектуальность учебника, реализуемая в его сквозной цитатности (Оксенчук, 2013), крайне важна при апелляции к наследию прошлого и формировании ценностей.

Для выявления спектра аксиологически значимых единиц, а также степени их воздействия на лингвокультурные интенции языковой личности важны частотные характеристики элементов в корпусе и их дистрибуция (Ляшевская, Шаров, 2015). Данные параметры имеют высокую степень корреляции с внедрением знака в сознание носителя языка (entrenchment), возрастом/периодом освоения слова (age of acquisition), скоростью извлечения слова из памяти, а также с количеством дериватов (Gries, 2011). Перечисленные факторы определяют значимость определения частотности и области лексического покрытия наименований референтов культурного кода в учебниках.

Материалы и алгоритм исследования

Представленное исследование осуществлено в рамках проекта «Культурный код России: автоматизация извлечения» по валидированному в более ранних исследованиях алгоритму (см. Андреева и др., 2024).

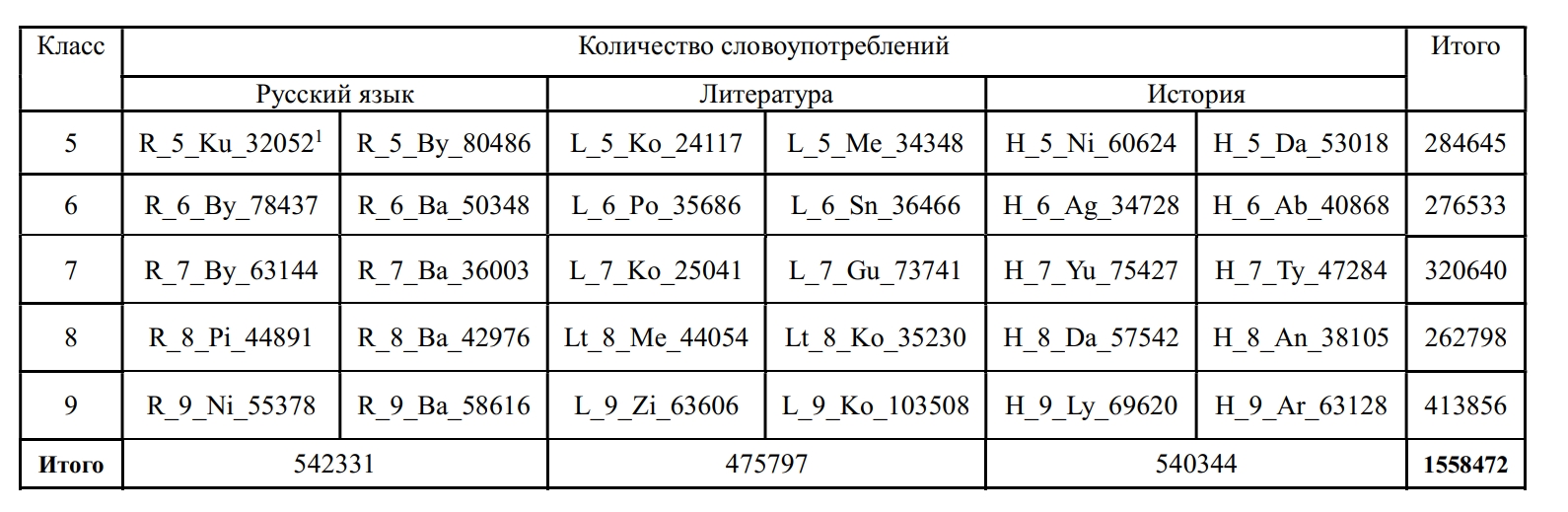

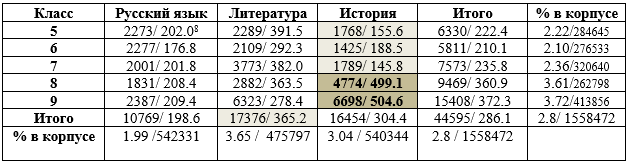

Корпус исследования включает 30 учебников для школьников 5–9 классов средней общеобразовательной школы (Учебный корпус русского языка, 2020) и входящих в Федеральный перечень учебников, одобренных Министерством просвещения (до 2018 г. – Министерство образования и науки) в период с 2006 по 2023 гг. (см. Федеральный перечень учебников). Общий объем корпуса составил 1558472 словоупотребления (Таблица 1). Сбалансированность корпуса обеспечена равным количеством учебников, предназначенных для пяти возрастных уровней трех предметных областей.

Таблица 1. Корпус исследования

Table 1. Research Corpus

Выбранные предметные линейки – русский язык, литература, история – a priori ориентированы на преемственность и трансляцию нравственных ценностей, национальных традиций, оценку исторического прошлого страны, а, следовательно, и аккумуляцию в себе системы культурных кодов РФ. Объединяющей основой содержания данных предметов является реализованный в них культурно-исторический подход к представлению материала, т.е. ориентация на тематические блоки, отражающие духовную и материальную культуру русского народа (Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период, 2029).

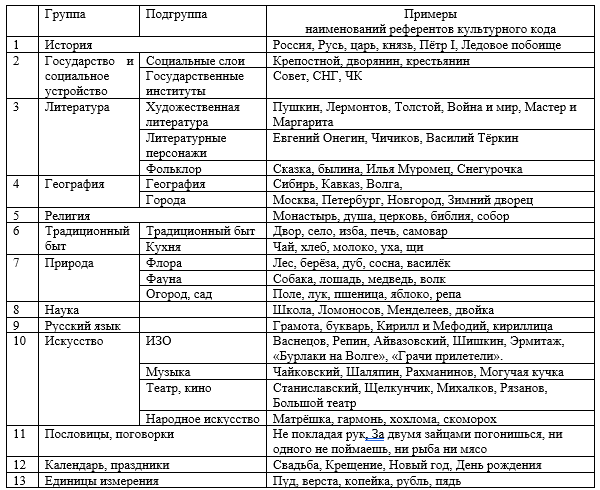

Список наименований референтов культурного кода России первоначально формировался на основе словаря «Россия. Большой лингвострановедческий словарь» (2007), позднее список был расширен наименованиями данных лингвистических, культурологических (Культурные коды, 2023, Лаптева, 2024, Маслова, 2001, Дуктова, 2023 и др.) и социологических исследований (Исследование аналитического центра НАФИ, 2022)[3]. Составление Списка включало (а) извлечение слов из текста источников при помощи библиотек python-docx и striprtf, а также (б) последующую лемматизацию. В финальный список референтов культурного кода вошли 785 слов[4], объединенных в 13 укрупнённых групп и 23 подгруппы: литературные персонажи, фольклорные произведения, научные и общественные деятели, исторические и религиозные личности, природные и географические объекты, единицы измерений, социальные слои, государственные институты, предметы быта и национальной кухни, пословицы и поговорки, прецедентные тексты и культурные архетипы (см. Таблицу 2).

Таблица 2. Наименования референтов культурного кода России (фрагмент)

Table 2. Names of Russian cultural code referents (part)

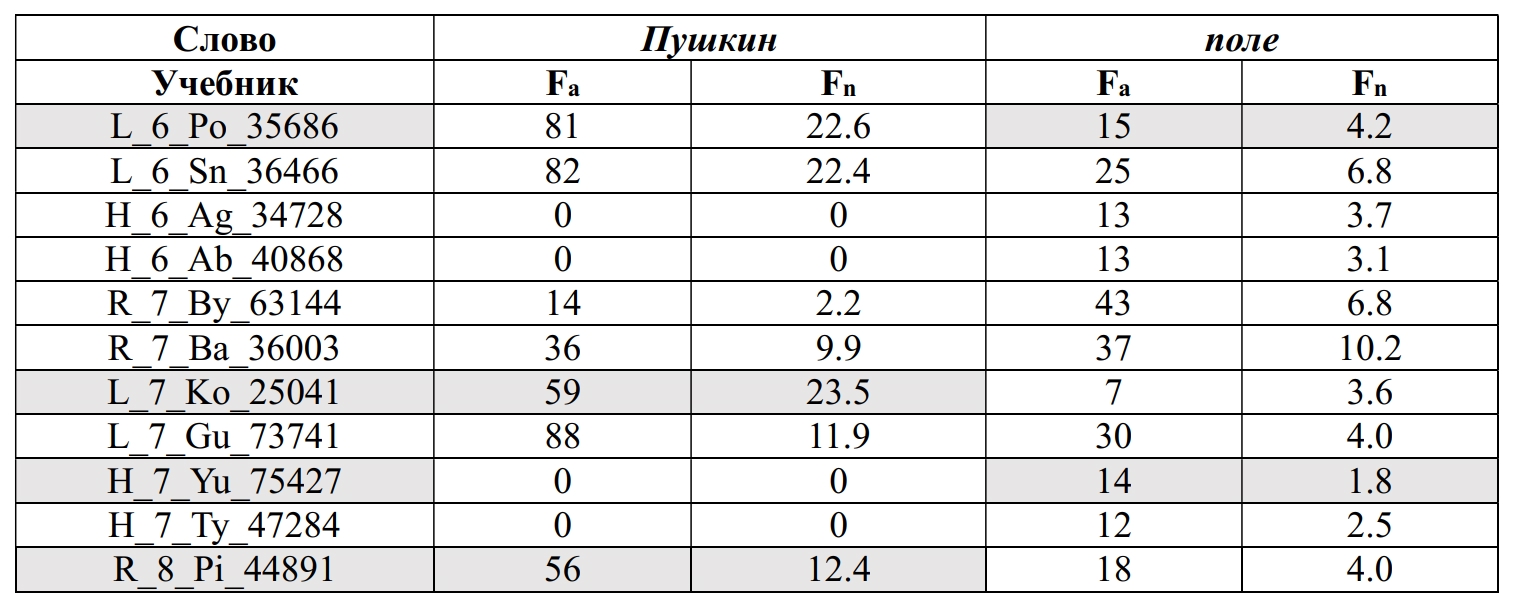

Далее при помощи инструментов платформы RuLingva (rulingva.kpfu.ru) из каждого текста корпуса были (а) извлечены и (б) лемматизированы наименования референтов культурного кода России, также было (в) установлено количество вхождений, т.е. абсолютная частота, каждого отдельного наименования (Fa). Например, слово Пушкин в учебнике литературы за 6 класс (L_6_Po) использовано 81 раз. Поле зафиксировано в учебнике русского языка 7 класса (R_7_By) 43 раза (см. Таблицу 3). 98 единиц Списка имеют не более одного вхождения в исследуемом корпусе: копейка, фунт, Снегурочка, Калашников, Т-34, Троцкий Жигули и др., оставаясь на периферии данного блока лексики. Преимущественная часть слов и словосочетаний в составе списка имеют большое количество вхождений: товарищ – 250, Александр Невский и Совет – по 370, князь – 633.

Для объективности последующего сравнения частотности наименований референтов культурного кода (далее НРКК) первичные данные были нормализованы на 10000 словоупотреблений по формуле Fn= Fa/V*10000, где Fn[5]– нормализованная на 10000 словоупотреблений частота; Fa – количество вхождений, т.е. абсолютная частота, каждого отдельного НРКК; V – количество слов в учебнике. Нормализация позволила не только сравнить документы разного объема, но и получить списки «значимой лексики», наиболее типичные слова для каждой изучаемой коллекции текстов (см. Ляшевская, Шаров, 2015): текстов изучаемых уровней сложности (классов) и предметных областей. Например, слово деревня в учебнике по литературе 6 класса (L_6_Po_35686), как и в учебнике по истории для 8 класса (H_8_Da_57542) имеет 20 вхождений, однако их объемы различны: более 35 тыс. слов в учебнике по литературе и свыше 57 тыс. в учебнике по истории. Значения нормализованной частоты выявляют значимость отдельных слов в сравниваемых коллекциях текстов. В учебниках L_7_Ko_25041 и R_8_Pi_44891 почти одинаковое количество вхождений слова Пушкин, 59 и 56, но в значительной степени отличающаяся нормализованная частота: 23.5 и 12.4 (Таблица 3).

Таблица 3. Количество вхождений (Fa) и нормализованная частота слов (Fn) (Пушкин и поле) (фрагмент)

Table 3. Absolute and normalized Frequency of the words Pushkin and pole (field)(part)

Результаты

Результаты представленного исследования плотности наименований культурного кода в учебных текстах демонстрируют высокую степень системности и гомогенность состава НРКК, а также положительную динамику частотности изучаемых единиц в учебных текстах от 5 к 9 классу.

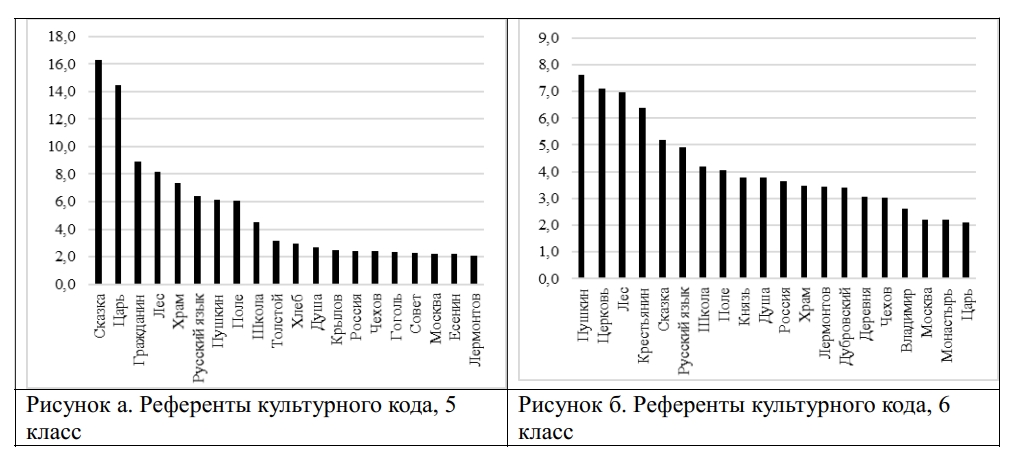

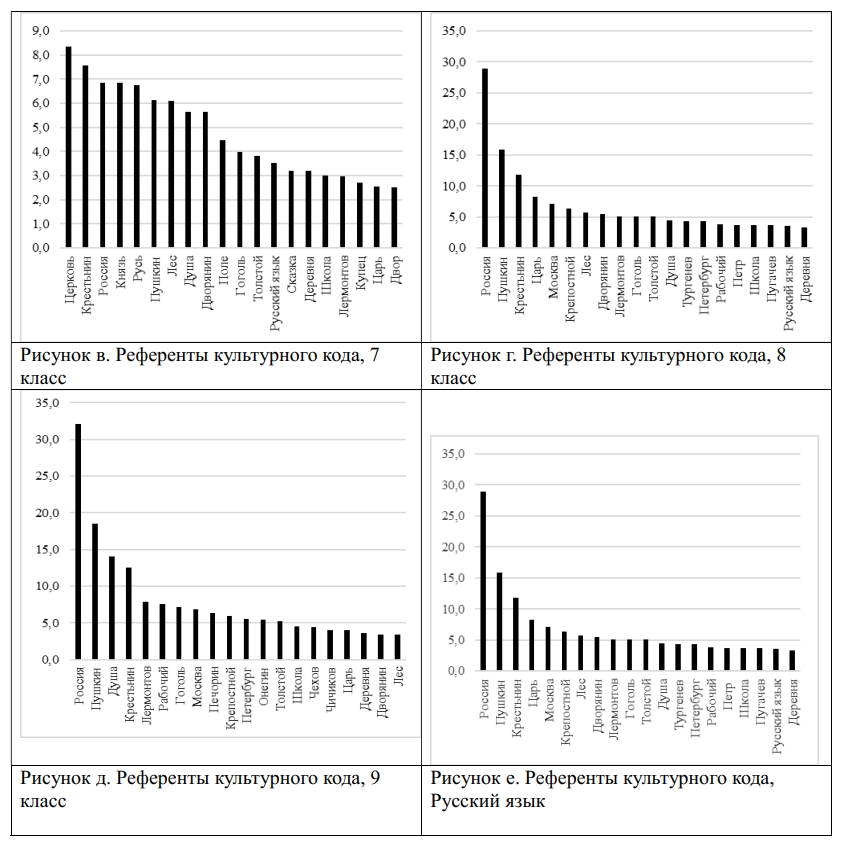

Тематическая классификация

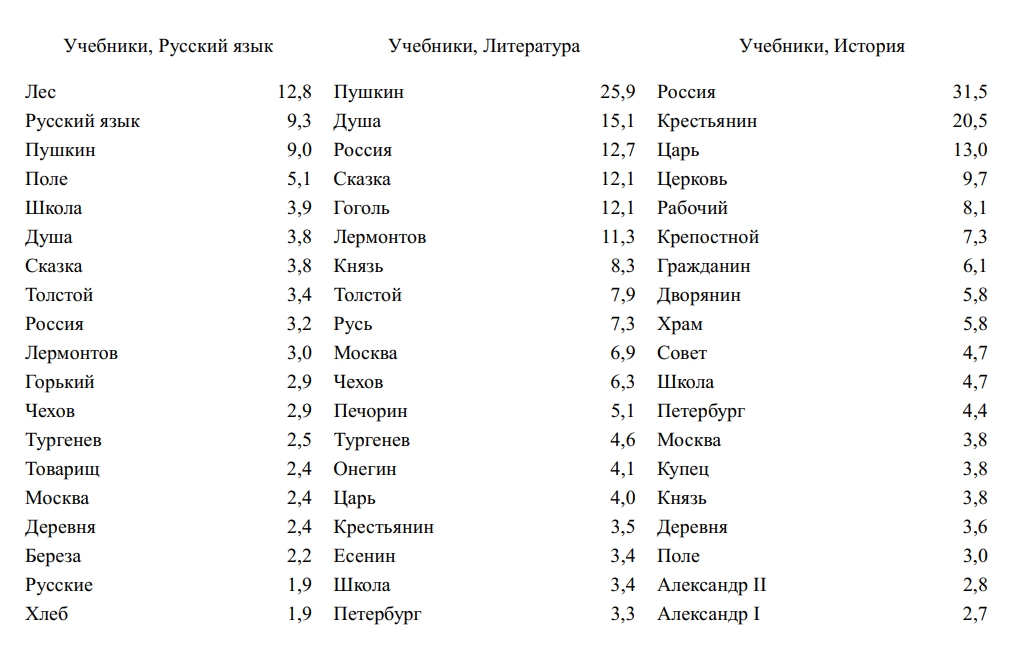

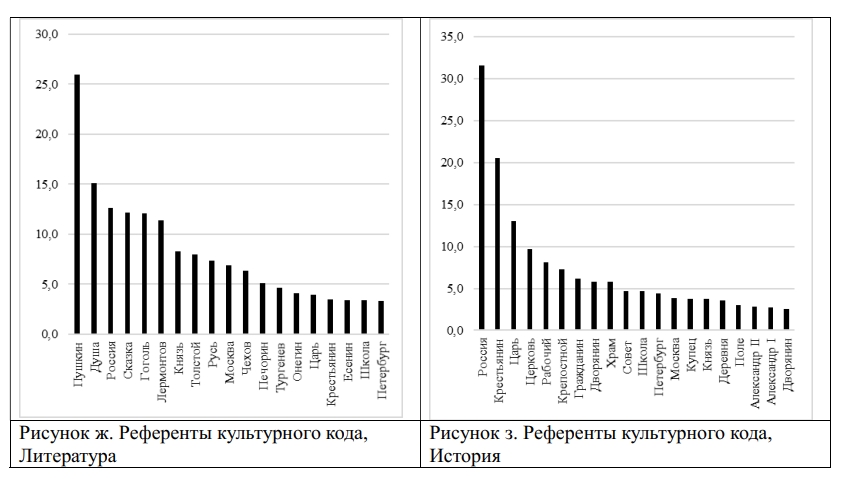

Ядро культурного кода в учебном дискурсе составляют следующие наиболее частотные слова (по убыванию): Россия (Fn = 15.9), Пушкин (11.4[6]) , крестьянин (8.3), душа (6.8), царь (6.1), лес (6.2), сказка (5.4), Лермонтов (4.6), Москва (4.3), Гоголь (4.4). При этом в коллекциях отдельных классов и предметов нормализованная частотность (Fn) может быть еще более высокой и достигать 32.1 (Россия, 9 кл.) (Таблица 4).

Таблица 4. Лексическое ядро культурного кода учебных текстов (Fn)

Table 4. Lexical core of Cultural Code in аcademic texts (Fn)

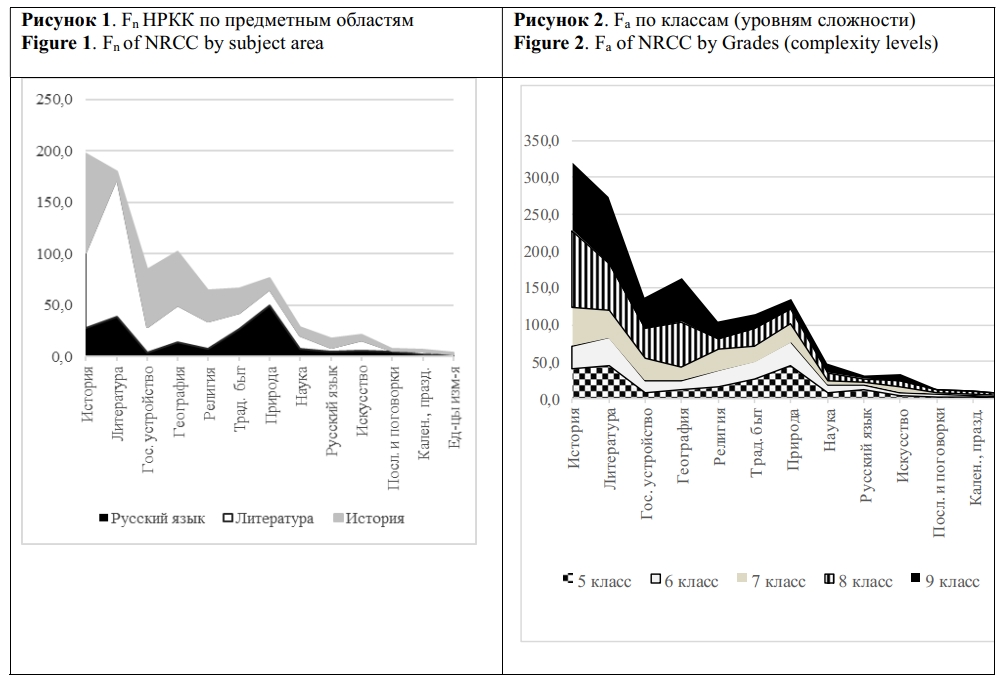

Тематическая плотность и предметная дистрибуция НРКК (см. Рис. 1 и 2) демонстрируют гомогенность и ориентацию изучаемого дискурса на прошлое: во всех предметных областях и классах тематическая группа «История» занимает одно из первых трех мест. Данный фактор является свидетельством не только высокой ценности и акцентирования важности исторических традиций в российском учебном дискурсе, но также его типичности в культуре, имеющей тенденцию к долгосрочной ориентации (по Хофштеде).

Показательно, что в ядро изучаемого корпуса вошли единицы тематической подгруппы «Социальные слои» (по убыванию индекса частотности): крестьянин (Fa=1296, Fn=8,3), царь (935, 6,0[7]), князь (633, 4,1), крепостной (486, 3,1), гражданин (370, 2,4), барыня (23, 0,1). Слова советского периода значительно менее частотны: товарищ (370, 2,4), товарищ (215, 3,1).

Демонстрацией преемственности исторических и духовных традиций следует признать и ядерное положение в изучаемом корпусе слов душа (Fn=2.5), храм (5.8), церковь (4.0), монастырь (1.9), пост (1.4), колокол (0.2).

Корпус фиксирует более 300 онимов, наиболее многочисленную группу которых составляют антропонимы (187) и топонимы (144). Список антропонимов включает имена государственных деятелей (Николай I, Fa=120), военачальников (Нахимов, 5), ученых (Ломоносов, 238), деятелей искусства (Третьяков, 5), персонажей художественных произведений (Василий Теркин, 5). Топонимы отражают взаимосвязь исторических и географических феноменов: Бородинскоеполе, Валаам, Владимир, Золотое кольцо, Кавказ, Казань, Куликовская битва, Кремль, Петропавсловская крепость и др.

Коллекции текстов 5-9 классов

Количество вхождений и нормализованная частота НРКК постепенно растут в текстах от 5 к 9 классу, некоторое снижение зафиксировано только в учебниках 6 класса. Наибольшее количество НРКК содержится в учебниках 9 класса (10751 – русский язык, 17376 – литература, 16454 – история), при этом их совокупные нормализованные частоты не сильно разнятся: они находятся в диапазоне от 210 до 372, составляя в среднем от 2 % до почти 4% текста (см. Таблицу 5). Данный показатель, очевидно, можно трактовать как типологически значимый для данной коллекции текстов, однако его валидация требует привлечения большего корпуса текстов, включающего другие предметные области и уровни сложности.

Таблица 5. Общее количество вхождений и совокупная нормализованная частота НРКК в корпусе[8]

Table 5. The absolute and normalized frequencies of NRCC in corpus

Наименьшее разнообразие НРКК выявлено для учебников 5 – 7 классов по истории, что, в силу репрезентативности корпуса, позволяет рассматривать данный факт как специфику текстов изучаемого предметного блока. Наиболее «культуроносными» из изучаемых предметных блоков следует признать учебники по литературе, в среднем содержащие большее количество НРКК на 10000 словоупотреблений – 365.2. При этом частотность НРКК в отдельных учебниках по истории 8 и 9 классов значительно выше данного показателя – 499.1 и 504.6 единиц на 10000 словоформ соответственно (см. Таблицу 5). Диапазон плотности наименований культурного кода колеблется в диапазоне от 1.8 % (учебники 6 класса по истории) до 5.04% (учебники 9 класса по истории).

В учебниках по русскому языку наиболее частотными являются следующие лексемы, зафиксированные во всех документах корпуса: лес (12.8), Пушкин (9.3), поле (5.1), школа (3.9), душа (3.8). В коллекции учебников литературы высокочастотными следует признать слова Пушкин (25.9), душа (15.1), Россия (12.7), сказка (12.1), Гоголь (12.1). В список наиболее частотных лексем в учебниках истории вошли Россия (31.5), крестьянин (20.5), царь (13.0), церковь (9.7), рабочий (8.1). Каждая из указанных лексем объединяет вокруг себя тематическую подгруппу, создавая особое своеобразие предметного корпуса. Например, группа «Социальные слои», в составе которой присутствуют лексемы крестьянин (20.5), рабочий (8.1), крепостной (7.3), гражданин (6.1), дворянин (5.8), купец (3.8), князь (3.8), интеллигенция (2.0), господин (1.5), содержит и немногочисленную подгруппу «Цари», объединяя слова царь (13.0) и имена царственных особ: Николай I (3.0), Александр II (2.8), Александр I (2.7), Александр III (2.1), Петр I (1.9) и др. В тематической группе «Религия» обнаружены четыре слова, обозначающие «место для богослужения»: церковь (9.7), храм (5.8), собор (2.3), монастырь (1.9). Наибольшую частотность в подгруппе «Города» имеют Петербург (4.4) и Москва (3.8). Таким образом, анализ состава НРКК продемонстрировал специфику культурно-географических, литературных, фольклорных, бытовых, религиозных и исторических реалий, на основе которых осуществляется конструирование образа России в текстах современных учебников.

Дискуссия

Представленное исследование в значительной степени расширяет понимание специфики культурно-исторической памяти и ценностных установок, реализованных в современных учебниках социально-гуманитарного блока. Выявленная система наименований референтов культурного кода представляет собой ключ к пониманию ценностей фрагмента современной российской культуры, а дистрибуция и частотность отдельных языковых единиц отражает их значимость для общества. Показательны в этой связи высокие индексы ядерных лексем крестьянин (Fn=8.3), поле (Fn=3.04), хлеб (Fn=1.9), отражающие культурно-цивилизационную самобытность России, «теллурократичность» ее цивилизации (ср. Дугин 2011). В учебниках социально-гуманитарного блока средней школы, аналогично учебникам начальной школы (см. Лапошина и др. 2019), зафиксирована высокая частотность лексемы лес (Fn=5.84), в том числе в многословных наименованиях: «В лесу родилась елочка», «Утро в сосновом лесу» и др. (см. Приложение. Рисунки а.-д.).

Материал исследования уточняет вывод Н. А. Максимчук (2024) о специфике дистрибуции онимов в российских учебниках, свидетельствуя об объективной взаимосвязи и проникновении исторического и географического знания. Среди наиболее частотных НРКК – имена собственные, идентифицирующие историческую перспективу значимых для России географических регионов и имен: Пушкин (1778[9]), Лермонтов (711), Гоголь (679), Москва (669), Толстой (625), Чехов (470), Петербург (443), Тургенев (377), Кавказ (228), Сибирь (147), Петр I (135), Владимир (143), Николай I (120), Александр I (162), Александр II (162), Александр III (116), Дон (127), Пугачев (109), Екатерина II (101).

Выявлены отличия от текстов РКИ, состоящие в значительно более низкой частотности номинаций референтов культурного кода (до 20% в текстах РКИ), меньшей доли слов, обозначающих традиционный быт, но (в) высокой плотности лексики религиозной тематики (см. Андреева и др. 2024, Небера, Шерина 2024, Терских, Зайцева 2024).

Ограничения представленного исследования

Многозначность и парольность изучаемой системы единиц диктует необходимость их семантического анализа или анализа тональности их контекстов, позволяя таким образом преодолеть ограничения данного исследования. «Расшифровка ключей культуры» и развертывание смыслов контекстов, содержащих наименования референтов культурного кода, рассматривается авторами как перспектива исследования.

Заключение

Изучение плотности и специфики наполнения учебных текстов наименованиями объектов культурного кода показало системность как на внутрипредметном (русский язык, литература и история отдельно), так и межпредметном уровнях. Различия в степени «культуроносности» учебников социо-гуманитарного блока, включающего учебники по истории, литературе и русскому языкы, минимальны.

Лексическое ядро номинаций объектов культурного кода представлено единицами нескольких основных групп: «Государственное устройство», «Природа», «Искусство», «Религия». Анализ подтвердил и высокую «наcыщенность» учебного дискурса прецедентными онимами, детерминированную российской традицией апелляции к авторитетным именам (антропонимам) и героическому прошлому (тематические группы «Пространство», «История», «Искусство», «Государственное устройство», «Религия»).

Лексическое разнообразие носителей культурного кода постепенно увеличивается от 5 к 9 классу. Установленный диапазон плотности номинаций референтов культурного кода варьируется от 1.8 % до 5.04%, в среднем оставаясь на уровне 2 – 4 % текста.

Значимость полученных результатов определяется возможностью их применения в алгоритмах анализа культурного кода и моделирования языковой картины мира. Отдельную ценность для типологии культурных кодов различных этносов имеет список референтов культурного кода. Эмпирические данные, полученные в ходе исследования, могут использоваться при изучении проблемы универсализации современного учебного дискурса, роли культурного кода как эталонной системы, обеспечивающей оценку материального мира, а также при разработке учебных программ, ориентированных на традиционные российские ценности.

[1] Под пропозициями при этом понимается «отражающие некие онтологически существующие отношения между предметами или предметом и его свойством и осмысленные как таковые в голове человека» (Привалова, 2004: 96).

[2] Каждый учебник исследовательского корпуса имеет уникальный код. Например, R_5_Ku_32052 маркирует учебник по русскому языку для 5 класса – «Русский язык. Практика. 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Ю. Купалова, А.П. Еремеев, Г.К. Лидман-Орлова и др.; под ред. А.Ю. Купаловой. - М.: Дрофа, 2012. – 272 с.». Число 32052 – объем текста учебника в словоупотреблениях.

[3] Исследование проводилось аналитическим центром НАФИ в 2022 г. в виде онлайн-опроса. Выборка наименований отражает мнение всех социально-демографических групп населения РФ старше 17 лет.

[4] Список наименований референтов культурного кода как часть продолжающегося проекта непрерывно пополняется. Слова общей тематики, зафиксированные в словаре «Россия. Большой лингвострановедческий словарь» (2007), например, профессор, грибы, вишня, школа и ряд др., на данном этапе реализации проекта не изучались.

[5] n –количество вхождений на 10000 словоупотреблений.

[6] В скобках указана нормализованная частота, Fn.

[7] Первое число указывает количество вхождений (Fa), Второе – нормализованную частоту (Fn).

[8] В таблице указаны общее количество вхождений и совокупная нормализованная частота: Fa =2273, Fn =202.

[9] В скобках указано количество вхождений в корпусе исследования.

Приложение

Таблица А.

Лексическое ядро культурного кода учебных текстов Fr (n)

Благодарности

Исследование поддержано РНФ и выполнено в рамках выполнения гранта 24-28-01355 «Жанрово-дискурсивные характеристики текста как функция лексического диапазона».

Список литературы

Андреева М. И., Солнышкина М. И., Муфазалова Н. И. Номинации референтов культурного кода России как предиктор сложности текстов русского языка как иностранного. Взаимодействие науки и общества: язык, инновации, культура: Сборник научных трудов Международного форума.

14-16.10.2024 г. / общ. ред. Бегалиева С.Б., сост. Исалиева С. Т. Алматы: КазНУ имени аль-Фараби, 2024. 495 с. C. 119–124.

Батыршин Р. И. Культурный код войны как культурологический феномен // Общество: философия, история, культура. 2025. № 3. С. 187–193. DOI:10.24158/fik.2025.3.26

Велилаева Л. Р., Абдулжемилева Ф. И. Культурный код в художественной литературе // Мир науки, культуры, образования. 2021. № 6(91). С. 527–529. DOI: 10.24412/1991-5497-2021-691-527-529/

Галимуллина А. Ф., Галимуллин Ф. Г. Национальные и культурные коды в творчестве современных татарских поэтов // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 2022. № 1. С. 174–190. DOI: 10.22162/2587-6503-2022-1-21-174-190

Гудков Д. Б., Ковшова М. Л. Телесный код русской культуры: материалы к словарю. Москва: Гнозис, 2007. 288 с.

Дуктова Л. Г. Репрезентация культурных смыслов при использовании национальных культурных кодов в художественной литературе // Litera. 2023. № 12. С. 361–371. DOI: 10.25136/2409-8698.2023.12.43969

Исследование Аналитического центра НАФИ «Пушкин, сила воли и богатыри: что составляет культурный код россиян». URL: https://nafi.ru/analytics/pushkin-sila-voli-i-bogatyri-chto-sostavlyaet-kulturnyy-kod-rossiyan/ (дата обращения: 22.06.2025).

Карасик В. И. Языковая матрица культуры. М.: Гнозис, 2013. 320 с.

Ковшова М. Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии: коды культуры. // Рос. акад. наук, Ин-т языкознания. Изд. 3-е. М.: ЛЕНАНД, 2016. 456 с.

Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. М.: Гнозис, 2002. 283 с.

Лапошина А. Н., Веселовская Т. С., Лебедева М. Ю., Купрещенко О. Ф. Лексический состав текстов учебников русского языка для младшей школы: корпусное исследование // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам международной конференции «Диалог 2019». 2019. T. 18 (25). С. 351–363.

Лаптева Л. Е. Культурный код России в историко-правовых исследованиях. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2024. № 1 (12). С. 145–153. DOI: 10.17803/2311-5998.2024.124.12.145-153

Любавин М. Н. Архетипическая матрица русской культуры: дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01. Нижний Новгород, 2002. 245 с.

Максимчук Н. А. Имя собственное в нормативно-научном тексте // Неофилология. 2024. Т. 10. № 4. С. 838–850. DOI: 10.20310/2587-6953-2024-10-4-838-850

Маслова В. А. Лингвокультурология. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 208 с.

Небера М. В., Шерина Е. А. Отражение ценностей русской культуры в зарубежных учебниках по русскому языку // Казанская наука. 2024. № 5. С. 245–247.

Николайчук И. А., Якова Т. С., Янгляева М. М. Медиагеографические исследования ментальных ландшафтов Северо-Кавказского региона РФ в контексте обострения палестино-израильского конфликта // Дискурс-Пи. 2024. Т. 21. No 4. С. 152–176. DOI: 10.17506/18179568_2024_21_4_152

Николайчук И. А., Якова Т. С., Янглева М. М. Культурные коды в современном публичном пространстве: метасмыслы и их потребление в России и за рубежом // Вестник МГПУ. Серия: Философские науки. 2023. № 1(45). С. 48–67. DOI: 10.25688/2078-9238.2023.45.1.4

Оксенчук А. Е. Специфика учебного научного текста: основные подходы к понятию "учебный текст" // Материалы ХVIII научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, Витебск, 13–14 марта 2013 года. Том 2. Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2013. С. 277–279.

Пименова М. В. Коды культуры и проблема классификации концептов // Язык. Текст. Дискурс. №5. 2007. С. 79–86.

Привалова И. В. К определению понятия «языковые маркеры национально-культурного сознания» // Язык, сознание, коммуникация. Выпуск 26. – Москва: ООО «МАКС Пресс», 2004. С. 91–97.

Савицкий В. М., Гашимов Э. А. Лингвокультурный код (состав и функционирование). Монография. Москва: Изд-во «Московский городской педагогический университет», 2005. 170 с.

Симбирцева Н. А. «Код культуры» как культурологическая категория // Знание. Понимание. Умение. 2016. № 1. С. 157–167. DOI: 10.17805/zpu.2016.1.12

Старостин А. М. Нематериальное наследие России в контексте концепции культурного кода цивилизации // Журнал института наследия. 2017. № 1 (8). С. 1.

Стеценко В. В. Ценностная трансформация российского общества в современных условиях: динамика, вызовы, перспективы развития // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2024. № 4. С. 208–214. https://doi.org/10.22394/2079-1690-2024-1-4-208-214

Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Наука, 1996. 288 с.

Телия В. Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры. М.: Языки русской культуры, 1999. 336 с.

Терских М. В., Зайцева О. А. Лексические средства отражения русского менталитета в текстах учебников по русскому языку как иностранному // Вестник славянских культур. 2024. Т. 71. С. 208–224. https://doi.org/10.37816/2073-9567-2024-71-208-224

Тишин В. В. Еще раз о содержании термина орда и категориях «Золотая Орда», «Белая Орда», «Синяя Орда» // Золотоордынское обозрение. 2019. Т. 7. № 2. С. 295–317. DOI: 10.22378/2313-6197.2019-7-2.295-317

Толстая С. М. К понятию культурных кодов // Сборник статей к 60-летию А. К. Байбурина. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007.

С. 23–31.

Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М. М.: изд-во «Индрик», 1995. 512 с.

Трубина Н. А., Миркушина Л. Р. Трансформация моральных ценностей в цифровой коммуникации // Вестник МГПУ. Серия «Философские науки». 2022. № 3 (43). С. 44–56. DOI: 10.25688/2078-9238.2022.43.3.4

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой. М.: Прогресс, 1977. 488 с.

Худолей Н. В. Культурный литературный код современного российского читателя // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 29–1. С. 155–164.

Цацановска Р., Благоевич М. Трансформация ценностей в современном мире // Научный результат. Социология и управление. 2021. Т. 7, № 3. С. 4–8. DOI: 10.18413/2408-9338-2021-7-3-0-1

D’Andrade Roy G. Cultural Meaning Systems / Roy G. D’Andrade // Richard A. Shweder, Robert A. LeVine. Cultural Theory. Essays on Mind, Self and Emotion. Cambridge; L., N.Y., New Rochelle, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press, 1984. Pp. 88–115.

Gries, S. Th. Methodological and interdisciplinary stance in Corpus Linguistics. In Geoffrey Barnbrook, Vander Viana and Sonia Zyngier (Eds.), Perspectives on corpus linguistics: Connections and controversies. Amsterdam: John Benjamins, 2011. Pp. 81–98.

Hyatt J., Simons H. (1999). Cultural Codes – Who Holds the Key? The Concept and Conduct of Evaluation in Central and Eastern Europe. Evaluation, 5 (1), 23–41. DOI: 10.1177/13563899922208805

Rapaille C. The Culture Code. New York: Broadway Books, 2006: 10–11, 22.

Материалы исследования

Аристова М. А. Родная литература (русская). Реализация ФГОС основного общего образования: методическое пособие для учителя / М.А. Аристова, Н.В. Беляева,

Ж.Н. Критарова; под редакцией Ж.Н. Критаровой. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2022. 164 с.

Доброхотов А. Л. Символ // Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 3. М.: Мысль. 2001. С. 532–534.

Культурные коды: Учебно-методическое пособие. М.: МГПУ; Книгодел, 2023. 296 с.

Ляшевская О. Н., Шаров С. А. Частотный словарь современного русского языка : на материалах Национального корпуса русского языка. Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. М: Азбуковник, 2015. 1087 с.

Россия. Большой лингвострановедческий словарь / Под общ. ред. Ю.Е. Прохорова. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА., 2007. 736 с.

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года: итоги реализации и новые вызовы. Материалы «круглого стола». 29 марта 2018 года. М.: Издание Государственной Думы, 2019. 56 с.

Учебный корпус русского языка. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020622254 Российская Федерация. Учебный корпус русского языка: № 2020622126: заявл. 02.11.2020: опубл. 12.11.2020 / Э. Р. Байрашева, Г. М. Гатиятуллина, Э. В. Гафиятова [и др.]; заявитель федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (ФГАОУ ВО КФУ).

Федеральный перечень учебников (Министерство просвещения Российской Федерации). URL: https://fpu.edu.ru/ (дата обращения 20.07.2025).